Beschreibung

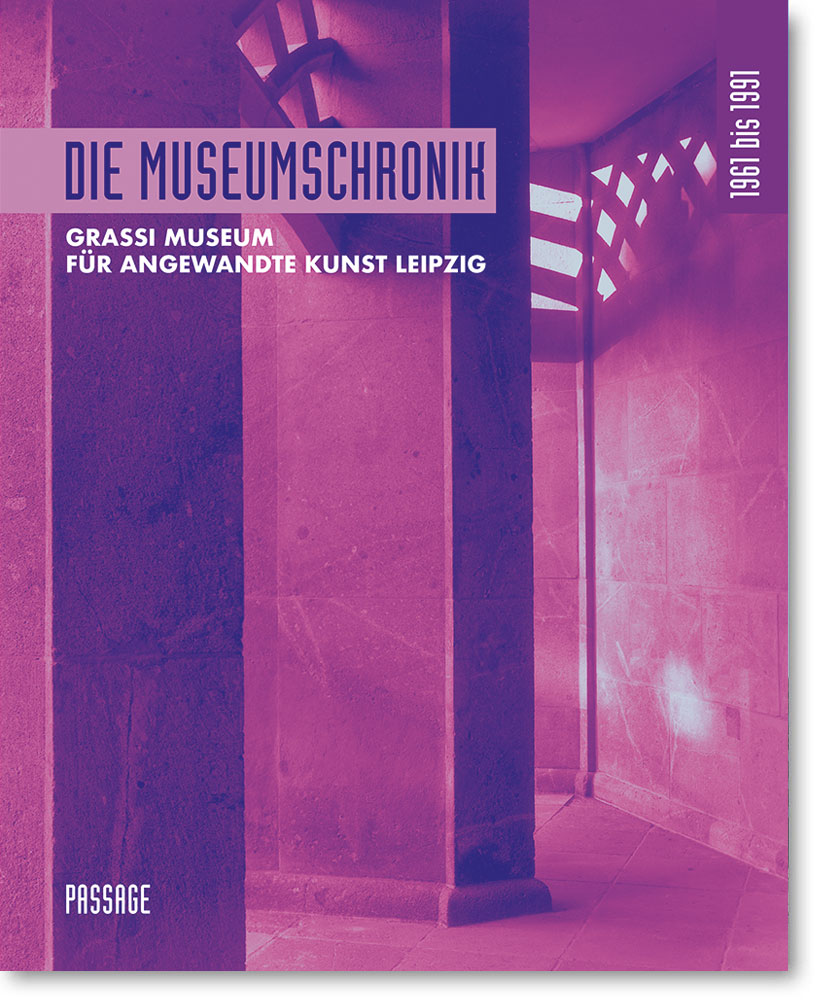

Die Museumschronik 1961–1991

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Teil 4

Festeinband, 384 Seiten

24,5 x 30,5 cm, ca. 420 Abbildungen

ISBN 978-3-95415-150-9

Die 1960er bis 1980er Jahre waren für das Museum eine Phase extremer Kontraste. Die fortbestehende Einengung der Museumsfläche durch Fremdnutzer und der mehr und mehr katastrophale Bauzustand des Gebäudes schränkten die Wirkungsmöglichkeiten stark ein. Dennoch zeigte das Haus zahlreiche, auch internationale, Ausstellungen und trat selbst auch im Ausland mit vielen Projekten in Erscheinung. Die Reibung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR führte – in jeder Hinsicht – zu Verlusten, trotzdem entwickelte sich das Museum weiter, vor allem, indem es Schwerpunkte verlagerte.

Wer zog die Fäden? Was kam neu in die Sammlungen? Wie reagierte man auf den qualitativen Verfall der Grassimesse? Wie agierte die Kulturpolitik, wie der Rat der Stadt? Das reiche und zum großen Teil erstmals veröffentlichtes Fakten- und Quellenmaterial gibt – strukturiert in Jahresabschnitten – Antworten auf solche Fragen.

Rezensionen

Die Museumschronik 1961 bis 1991

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Aufbereitet von Olaf Thormann

Teil 4

Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Diese August Bebel zugeschriebene Sentenz könnte das griffige Motto des ambitionierten Großprojekts „Museumschronik“ sein, mit dem das GRASSI Museum für angewandte Kunst Leipzig seine eigene Geschichte erforscht und seit 2003 in größeren Abständen publiziert.

Jetzt liegen die in den museumseigenen und anderen Archiven gesichteten Quellen systematisch aufbereitet in bislang vier Bänden vor. Der erste Band dokumentiert das Geschehen von der Eröffnung als Kunstgewerbemuseum im sogenannten Alten Amtshaus des Leipziger Thomaskirchhofs im Jahr 1874 bis zur offiziellen Übergabe des neuen Grassimuseums am Johannisplatz 1929. Teil zwei verfolgt die Geschichte ab 1930 bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft. Band drei beginnt 1946 und belegt unter anderem das Ringen um den Erhalt des im Dezember 1943 durch Brand- und Sprengbomben schwer zerstörten denkmalgeschützten Gebäudes bis 1960. Die aktuelle Ausgabe erschien 2024 – passend zum 150jährigen Jubiläum des Museums. Er dokumentiert die Jahre 1961 bis 1991.

Die vielen zeitgenössischen Fotos machen Mut, den detailreichen Aufzählungen von Namen, Daten und Fakten zu folgen. Dem Ungeduldigen hilft das Namensregister, mit dessen Hilfe spezielle Themen ohne langes Suchen zu finden sind. Wer die Bücher mit forschendem Interesse liest, wird allemal belohnt, vielleicht auch überrascht sein von der Fülle des Großteils erstmals zugänglichen Quellenmaterials. Das ist nicht nur für Forschungen zu den Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts, im engeren Sinne der Kunsterziehungsbewegung und Kunstschulreform, der Gründung von Kunstgewerbemuseen und Mustersammlungen von Bedeutung. Diese Publikationsreihe ist ein nicht hoch genug zu schätzender Beitrag für eine Kunstgeschichtsschreibung, in der die verschiedenen Disziplinen angewandter Kunst Beachtung finden.

Vor allem aber bietet diese Museumschronik das Material – und den Anreiz – für die Fortsetzung der Institutionsgeschichte Grassimuseum. In der Einführung zum vierten Band deutet der Direktor des Museums und Herausgeber der Reihe, Olaf Thormann an, was zu leisten wäre: zum Beispiel die konzentrierte Darstellung der Sammlungs- und Ausstellungspolitik oder die Macht und Ohnmacht von Direktoren unter den Zwängen und Prämissen der jeweils herrschenden politischen Verhältnisse und der daraus geborenen kulturpolitischen Doktrinen.

Das Vorwort beginnt mit der keineswegs rhetorisch gemeinten Frage: „Interessiert sich heute noch jemand für die Umstände und Ereignisse, die ein Museum während der DDR-Dekaden prägten?“ Das vorliegende Buch, so die als Wunsch formulierte Antwort des Autors, sollte „einem Bedürfnis der sogenannten Erinnerungskultur entsprechen“. Das wird jede und jeder unterschreiben, der alt genug ist, sich dieser Zeit zu erinnern. Für diese und alle anderen ergibt sich der Blick in die Museumsgeschichte anhand einer streng chronologisch nach Kalenderjahren aufgebauten Struktur. Hier finden sich Angaben zum Gebäude, zu Erwerbungen für Sammlungen und Bibliothek, Dauer- und Sonderausstellungen, den heute wieder international viel beachteten Grassimessen sowie auch Informationen über Veranstaltungen, Besucher, Leihgaben, Mitarbeiter oder Förderer.

Die Jahre zwischen 1961 und 1991 sind von mehr bestimmt als von einem Hausmeister, der seine Dienstwohnung im Grassimuseum der Stasi als „konspirative Wohnung“ zur Verfügung stellt; von anderem als allein dem „Quell fortwährend großen Übels“, nämlich dem maroden Zustand des Gebäudes und der Fremdnutzung von Museumsflächen. Vor allen anderem vermitteln die Abbildungen eine Ahnung von den gestalterischen und handwerklichen Leistungen der in der Regel freischaffend tätigen ostdeutschen Künstler, die mit Materialien wie Keramik, Metall, Holz, Textil, Papier oder Glas arbeiten, die Bücher binden, Schmuck herstellen oder Möbel entwerfen. Auch der Niedergang des traditionellen Handwerks und der wachsende Einfluss der Hochschulen wird deutlich. Deren Lehrer und Absolventen messen ihre Arbeit nicht mehr an den Maßstäben des Handwerks, sondern suchen und finden in der Nähe zu den bildenden Künsten neue Wege. Die weitreichenden Folgen kündigen sich in den 1960er Jahren an und sind nach 1970 unübersehbar. Diese akademisch ausgebildeten Kunsthandwerker unterlaufen, mit den Worten der Kunsthistorikerin Christiane Keisch gesagt, die „kulturpolitischen Erwartungen, die sich in trivialer Auslegung des sozialistischen Realismus auf ein funktional begründetes, freundlich dekoratives Kunsthandwerk richteten“.

Es wird einen weiteren Band geben, der die Jahre 1992 bis 2015 dokumentiert. „Da solche Projekte ja reine Freizeitunterfangen sind“, sagt Olaf Thormann, „wird sich das ziehen.“ Warten wir geduldig!

Renate Luckner-Bien

Halle, 18. Januar 2025