Beschreibung

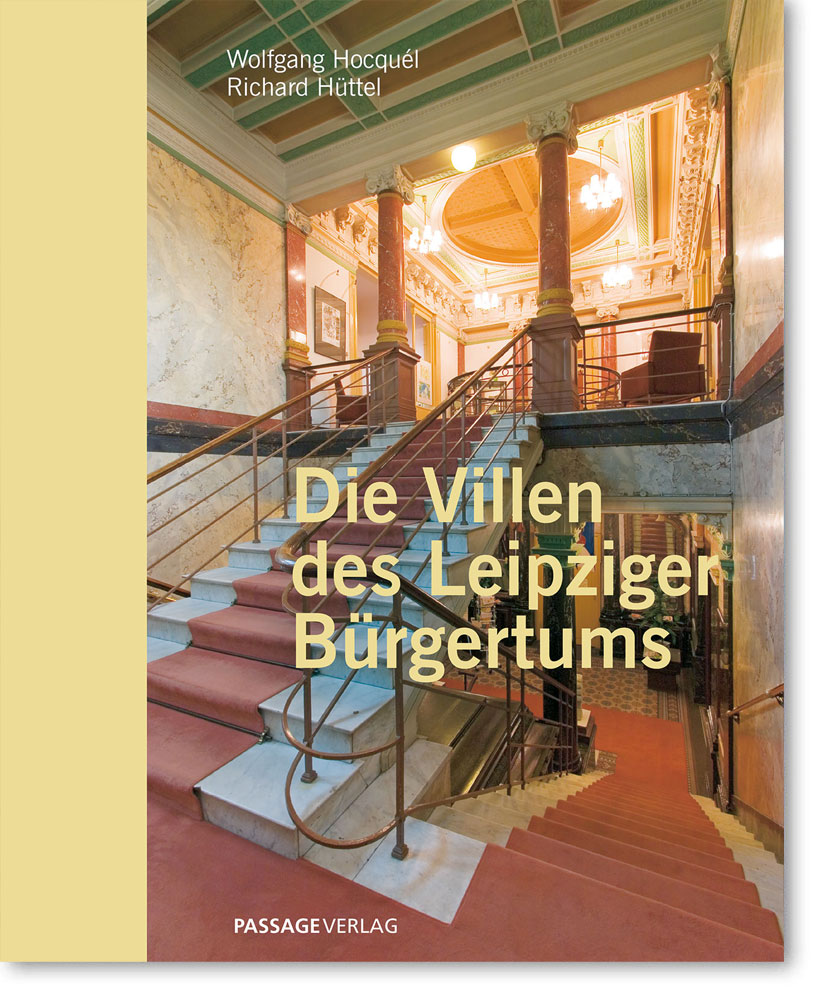

Wolfgang Hocquél / Richard Hüttel

Die Villen des Leipziger Bürgertums

Festeinband, 160 Seiten

22 x 27 cm, 309 Abbildungen

ISBN 978-3-95415-157-8

Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Villa in Deutschland zum Inbegriff des idealen bürgerlichen Wohnhauses. War die Villa in der Antike ein Ort naturnahen, ländlichen Lebensstils außerhalb der Stadt, so erhielt der Haustyp jetzt eine neue Bedeutung und eine neue Gestalt. Erst jetzt kam der Terminus „Villa“ auch in Deutschland zur Anwendung. In den Leipziger Villen des 19. Jahrhunderts verschmolz der Landsitz mit dem innerstädtischen Wohnhaus. Die Villa ist ein Produkt der industriellen Entwicklung des Kapitalismus und findet ihre vielgestaltige Ausprägung in der Architektur des Wilhelminischen Kaiserreichs. Die wohlhabenden bürgerlichen Familien verließen die Enge der alten Städte, die nun zu Geschäftszentren wurden, um sich in landschaftlich reizvollen Bereichen der Stadt anzusiedeln.

Rezensionen

Jens Rometsch

Italien um die Ecke: Neues Buch stellt die 50 schönsten Villen in Leipzig vor

Die Kunsthistoriker Wolfgang Hocquél und Richard Hüttel haben erstmals eine umfassende Abhandlung zu dem besonderen Bautyp und seiner Geschichte in Leipzig vorgelegt.

Dass Leipzig ein „Klein-Paris“ sei – wie Goethe einen vorlauten Studenten in seinem Drama „Faust“ ausrufen ließ – entspricht in Sachen Architektur nur einem Teil der Wahrheit. Wohl ebenso stark wie durch Frankreich wurde die hiesige Baukunst von Einflüssen aus dem Land der blühenden Zitronen geprägt. Das legen die Autorennen einem neuen Buch über Leipzigs schönste Villen eindrucksvoll nahe.

(…)

Der 160 Seiten starke Prachtband mit 309 Abbildungen behandelt das Thema erstmals umfassend, streift auch parallele Wohnformen wie das Landhaus oder die bürgerliche Etagenwohnung in Leipzig. Ein Stadtplan mit den 50 schönsten Villen und die übersichtliche Sortierung laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Andreas Platthaus

Profilpflege

Keine andere Stadt hat einen so reichen Bestand an architektonischem Historismus zu bieten wie Leipzig. Ein Bildband lädt zur Besichtigung ein.

Vor zweihundert Jahren wurde in Leipzig der Börsenverein des deutschen Buchhandels gegründet, und dieses Ereignis müsste nicht nur als ein Buch-, sondern auch als ein architekturgeschichtliches Jubiläum begangen werden.

Die Zwanzigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts markierten nach dem Einschnitt (auch was die Zahl der Stadtbewohner angeht) der napoleonischen Kriege, die ihren blutigen Höhe- und Endpunkt in der nach Leipzig benannten Völkerschlacht fanden, den Beginn des Aufstiegs der sächsischen Messestadt zur Metropole: Die Bevölkerungszahl verzwanzigfachte sich von 1815 bis 1914 fast, von 35.000 auf mehr als 600.000, und maßgeb lichen Anteil daran hatte die industrielle Entwicklung, bei der wiederum das Buchgeschäft einen der wichtigsten Faktoren darstellte.

Denn hier, wo die meisten Verlage und die damals wichtigste deutsche Buchmesse ansässig waren, siedelten sich auch die Zulieferbetriebe aus dem Maschinenbau an, deren Produkte erst die Massenherstellung von Büchern (und, nicht zu vergessen in Leipzig, Notentexten) ermöglichten. Das sogenannte Graphische Viertel Leipzigs östlich der alten Kernstadt entwickelte sich im neunzehnten Jahrhundert zu einer von zwei städtischkommerziellen Boomgegenden. Die andere lag westlich: das von dem Investor Karl Heine erschlossene Textilindustriegebiet in Plagwitz. Und dazwischen bauten sich die Initiatoren und Nutznießer solcher Expansion ihre Villen: die Unternehmer, das Besitzbürgertum. Der diesem gemäße Baustil war der Historismus, der das letzte Drittel des neunzehnten Jahrhunderts im deutschen Städtebau dominierte – ein ebenso national- wie selbstbewusstes Architekturverständnis, das dem forschen Weltmachtanspruch des frisch geeinten Deutschen Reichs dadurch gerecht werden wollte, dass es sich munter bei der gesamten westlichen Architekturgeschichte bediente. so entstanden wahre Phantasiebauten, die heute wohl nicht einmal Disneyland riskieren würde. Umso reizvoller sind sie in ihrem Überschwang.

Viele dieser Gebäude sind bis heute erhalten geblieben, denn Leipzig war die im Zweiten Weltkrieg am wenigsten zerstörte deutsche Großstadt, und die DDR hatte in den vierzig Jahren ihrer Existenz nie die nötigen Mittel, um die angestrebte Ersetzung des mondänen Altbestands durch egalitäre Plattenbausiedlungen zu bewerkstelligen. so ließ man die Perlen des Historismus größtenteils verkommen, um dem Zahn der Zeit die Abrissarbeit zu überlassen, aber sie erwiesen sich als dauerhafter als der Sozialismus. seit 1990 sind die meisten von ihnen aufs schönste restauriert worden. Ein Spaziergang durch Leipzig gleicht deshalb dem Ausflug in einen historistischen Themenpark.

Da sind die Verlegervillen, etwa die der Familie Meyer vor der Klingerbrücke am westlichen Rand der Stadt, oder auf der anderen Seite der sitz des wichtigsten Musikverlags, der Edition Peters, dessen Musiksalon wiederhergestellt worden ist, der für Edward Grieg Anlass war, hier während seiner Leipzig-Aufenthalte zu wohnen (die jüdische Besitzerfamilie Hinrichsen wurde von den Nazis enteignet und teilweise ermordet).

Die Wege zu solchen Zielen taugen selbst wieder zur Spurensuche. Bevor man die Villa Meyer, heute sitz eines Clubs, erreicht, kommt man zur Julburg, einem neogotischen Fiebertraum, den sich der in altdeutsche Formensprachen verliebte Architekt Oscar Mothes selbst errichtete, und über die Klingerbrücke hinweg geht es die Karl-Heine-Straße (Leipzig wusste manchmal, was es seinen Bauherren schuldet) entlang zur Villa Zarathustra, in der zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine Bauherrin, nämlich die mit der Verlegerfamilie Teubner verwandte

Marie Julie Hillig, ihrer Wagner und Nietzsche-Verehrung freien Lauf gelassen hatte, wie die Bauschmuckelemente außen und innen belegen.

Das sind nur vier Beispiele aus einem gerade erschienenen Buch, das die Kunsthistoriker Wolfgang Hocquél und Richard Hüttel zusammengestellt haben, Ersterer langjähriger Leipziger Denkmalpfleger, Letzterer früherer Leiter der Graphischen Sammlung im Museum der Stadt. Beide sind große Liebende des historistischen Formenreichtums, und dass ihr Bildband doch noch zustande gekommen ist, nachdem der ursprünglich gewählte Verlag seine Arbeit eingestellt hat, ist ein großes Glück, denn mehr Anregungen und auch Überraschungen kann man sich selbst als Leipziger nicht wünschen. Nur die Bildqualität lässt bisweilen zu wünschen übrig, denn einen professionellen Fotografen, der alle 58 ausgewählten Objekte in aktuellem Zustand und vor allem ohne die bei Laienaufnahmen unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch Straßenschilder, Passanten oder Lichtmängel dokumentiert hätte, mochte sich der nun eingesprungene Verlag nicht leisten: Zu lange wartete das Publikum schon auf diese Publikation, die dafür nun erfreulich preiswert zu haben ist (Wolfgang Hocquél, Richard Hüttel: „Die Villen des Leipziger Bürgertums“. Passage Verlag, Leipzig 2024. 160 S., Abb., Karte, geb., 29,– €).

Wie als kleinen Bonus haben die beiden Autoren gelegentlich auch über den Leipziger Stadtrand hinausgeschaut und etwa das Weiße Haus der Nachbarstadt Markkleeberg besucht oder – wissenschaftshistorisch interessantester privater Wohnsitz der gesamten Region – das Haus Energie im vierzig Kilometer entfernten Grimma, das sich der Physiker und spätere Nobelpreisträger Wilhelm Oswald 1906 hat errichten lassen, inklusive einer eigenen Familiengrabstätte in einem früheren kleinen Steinbruch, den er mit dem Parkareal der Villa erwarb. Auch über den Historismus geht es im Buch immer mal wieder hinaus, so ins Haus Kuhn in Leipzig-Gohlis, das vom Bauherrn, einem weiteren Verleger, mit moderaten Art-déco-Elementen in Auftrag gegeben wurde. Hier hing lange Jahre das einzige in deutschem Museumsbesitz befindliche Gustav-Klimt-Damenbildnis, das Porträt der Wiener Kunstsammlergattin Marie Henneberg, das Kuhns Witwe 1966 dem in Halle ansässigen Museum Moritzburg überlassen hat – ein Aderlass in Sachen Moderne für Leipzig.

Und überhaupt Moderne. Nur eine Villa im Buch kann dem zugerechnet werden, was man „Neues Bauen“ und damit eben modern nennt: das Haus Richter von 1928, abermals von einem Architekten für sich selbst errichtet, auch in Gohlis gelegen und dort zwischen historistischen Nachbarbauten gut versteckt. Dass indes das bedeutendste Beispiel für Neues Bauen im gesamten Großraum Leipzig, das 1932 fertiggestellte Haus Raabe im südlich der Stadt gelegenen Zwenkau („Bilder und Zeiten“ vom 15. März 2024), ausgespart bleibt, ist ein Versäumnis. Zumal es anders als fast alle im Bildband aufgeführten Gebäude öffentlich zugänglich ist.